このシリーズでは学習塾テラルゴの根幹をなすコンセプト「思考の理論」について詳しく解説します。テラルゴの考えや主張はすべてこの「思考の理論」に貫かれています。

高みを目指すなら、深く根を張ることから始めましょう。

「考えるとはどういうことか」「わかるとはどういうことか」「なんのために勉強するのか」

「思考の理論」はこれらの疑問に明確な形で答えることができます。ぜひじっくり読み込んで、あなたの内側に「ゆるぎない思考の軸」をインストールしてください。

「思考」は未知を既知につなぐ「連鎖」である

多くの人が考える「思考」は、単なる頭の中の営みです。しかし、「思考の理論」によると、「思考」はもっと厳密で、能動的なプロセスです。それは、「知らないこと」を「知っていること」と結びつけ、最終的に「わかる」に至るまでの、一連のシステムとして捉えられます。

このプロセスは、以下の公理と定義に基づいて厳密に記述することができます。

「 思考」の形式的定義

この定義は、「思考」を構成する最も基本的な要素を明らかにするものです。

すべてはここから始まる

【公理】(出発点となる事実)

・公理①:人間には「感覚」という何かを感じる性質がある。

・公理②:人間には、「同じ」と「違う」という感覚が備わっている。

・公理③:人間には、経験した感覚を保存する能力がある。(保存された感覚を「記憶」と定義する。)

・公理④:人間には「記憶」を引き出す能力がある。(「記憶」を引き出すことを「想起」と定義する。)

【定義】(言葉の意味のとりきめ)

・「疑問」:対象a, bを「違う」と感じる感覚。

・「思考」:「疑問」を解消するため、記憶を想起し、新しい感覚を生み出す一連のシステム。「違う」という感覚が発動したときにのみ、「思考」は始まる。

・理解する:「思考」の連鎖が、ある感覚と想起された記憶の本質的な性質が「同じ」であるという感覚に達して終了すること。

・「答え」:理解に至るまでの、すべての感覚と想起された「記憶」の連鎖全体。

「思考」システムの詳しい解説

対象a, bを「同じ」と感じる場合

この場合、とくに何もありません。この a, bは「同じ」 という感覚を s としておきます。

対象a, bを「違う」と感じる場合

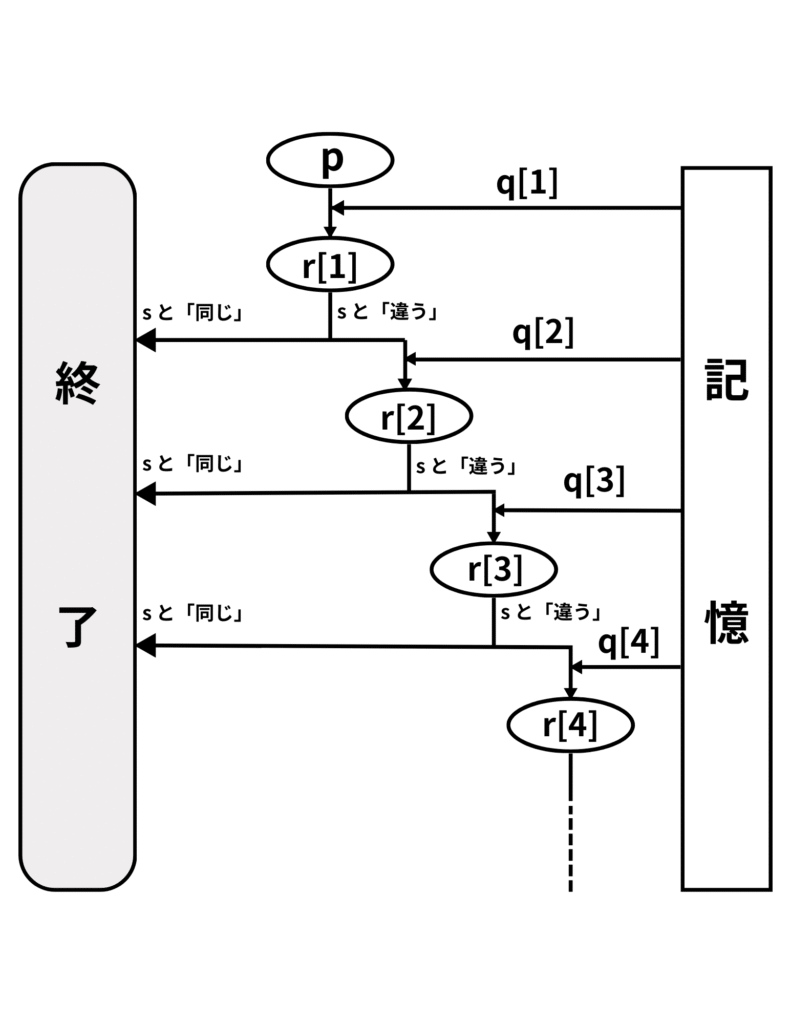

a, bは「違う」という感覚(「疑問」)を p とします。次のようなステップで進行するシステムを考えましょう。

step. 1

p と、想起した感覚(記憶)q[1] から新たな感覚 r[1] ができる。

(1-1) r[1] が s のとき、感覚の鎖 (p)(q[1])(r[1])で終了。

(1-2) r[1] が s とは異なるとき、step. 2へ。

step. 2

p, q[1], r[1]と記憶から想起した感覚 q[2] から新たな感覚 r[2] ができる。

(2-1) r[2]が s のとき、感覚の鎖 (p)(q[1])(q[2])(r[1])(r[2]) で終了。

(2-2) r[2] が s とは異なるとき、step. 3へ。

step. 3

p, q[1], q[2], r[1], r[2] と記憶から想起した感覚 q[3] から新たな感覚 r[3] ができる。

(3-1) r[3]が s のとき、感覚の鎖 (p)(q[1])(q[2])(q[3])(r[1])(r[2])(r[3]) で終了。

(3-2) r[3]が s とは異なるとき、step. 4へ。

(以下同様の手続きを続ける。)

このシステムを「思考」といい、「思考」が終了することを理解するといいます。

今、step. n で理解したとしましょう。

この時点での思考の鎖 (p)(q[1])(q[2])…(q[n])(r[1])(r[2])…(r[n])を「答え」といいます。

この定義から、「答え」には長さがあることがわかりますね。長さが違えばもちろん「答え」は違います。たとえ長さが同じでも、想起する記憶qや新たに生み出される感覚rによっても「答え」は違うのです。同じ「疑問」から出発したとしても、「答え」は一つではありません。

日常での「思考」のわかりやすい例

例:友人が元気がないのはなぜ?

・「疑問」(違うという感覚):いつも明るい友人の様子(対象a)と、今日の口数が少ない友人(対象b)が「違う」と感じ、「思考」が始まります。

・「思考」(連鎖するプロセス):あなたは過去の記憶を想起し、「この友人は仕事で嫌なことがあったときに口数が少なくなる」というパターンを思い出します。

・「理解(同じという感覚)」:あなたの思考は、友人の「今日の様子」が、彼の「特定の状況下で口数が少なくなるという性質」と本質的に「同じ」であると認識します。この一致によって、「仕事でいやなことがあったんだな」と腑に落ちます。

「思考」と「記憶の想起」の峻別

「思考の理論」における最も重要な発見の一つは、「思考」と「記憶の想起」が明確に区別できるという点です。これは、私たちが「頭を使っている」と感じる感覚の正体を解明します。

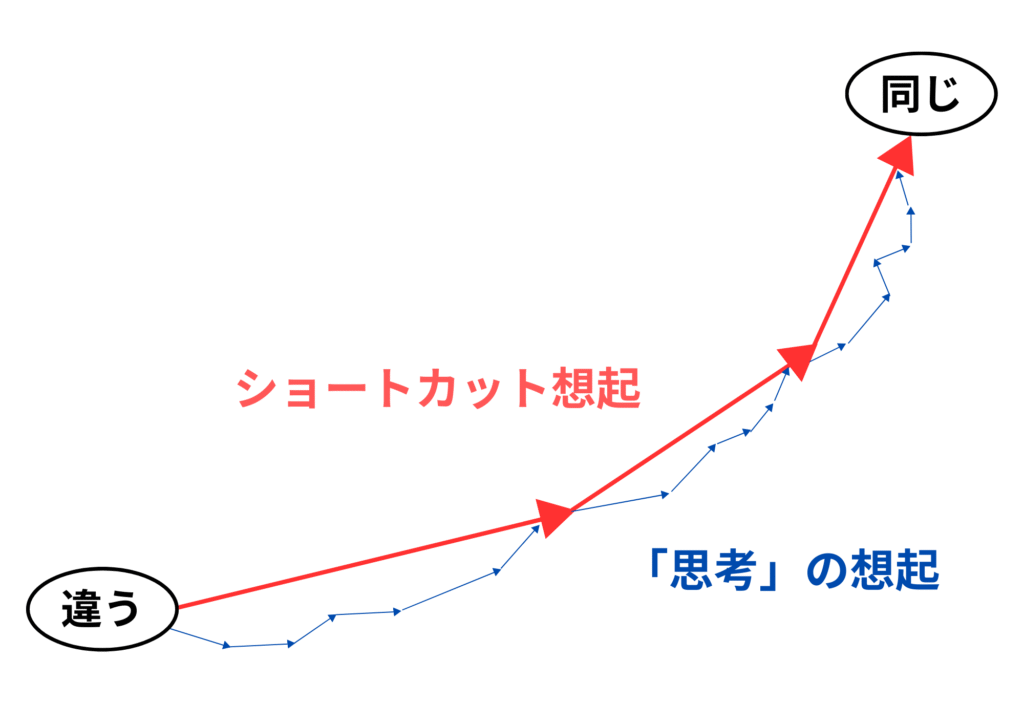

人は問題を解決するとき、まず「ショートカット想起」から始め、それで行けるところまで行き、詰まった場合にのみ「思考」へと移行します。

「ショートカット想起」

これは、「解決策が分かっている状態」で発動します。私たちは問題に直面したとき、まず、その問題が過去に解決した問題と「同じ」であるとみなせるかどうかを瞬時に判断します。

クッキーの問題「12枚のクッキーを3人に分けるには?」を例にあげましょう。

ステップ(a):「12枚のクッキーを3人に分ける」という問題が、直接「12割る3で答えが出る」という記憶と「同じ」であると認識できれば、「思考」は必要なく答えにたどり着きます。

ステップ(b):もし直接的な記憶がなければ、この問題を「12枚のクッキーを3人に1枚ずつ繰り返し配っていくと何回で終わる?」という別の問題と「同じ」であるとみなせるか判断します。もし「同じ」と認識できれば、次の段階へ進みます。この段階でも、まだ「思考」は発動していません。

ステップ(c):さらに、「クッキーの配布が終了したとき、それぞれが持っている個数を3倍すると12になる」という、より基礎的な記憶と「同じ」であるとみなせるか判断します。

この一連のプロセスは、「思考」を介さずに、答えと直結する記憶を呼び出す「ショートカット」や「瞬間移動」のようなものです。よってこれを「ショートカット想起」と名付けましょう。このとき頭の中で起きているのは、「同じ」という感覚に基づいた記憶の想起にすぎません。

「思考」

・これは、「ショートカット想起だけでは解決できない状態」で発動します。つまり、上記のような記憶の連鎖のどこかの時点で「違う」という感覚が発動したときです。

・もしステップ(b)の段階で、クッキーの問題と「1枚ずつ配っていく」という概念が「違う」と感じた場合、そこで「思考」が始まります。「思考」の際の想起は、答えに直接繋がる「同じ」の感覚ではなく、記憶と新たな感覚の鎖を、泥臭い試行錯誤で手探りで見つけていくためのものなのです。

数学の難問をスラスラと解くことができる人を「すごいなー」と感じたことはないでしょうか。実は彼らは問題のパターンを見た瞬間に、思考の連鎖全体を省略し、答えへと直結する記憶を瞬時に呼び出しているのです。

「思考力」とはなにか

「思考力」とは次のような概念です。

【定義】

「思考力」とは、「疑問」(「違う」という感覚)を理解(「同じ」という感覚)へと導く、「思考」システムの運用効率である。

この「運用効率」とは、以下の二つの要素によって決まります。

- 起伏の幅の精度:必要な記憶を、いかに素早く、そして広く想起できるか。

- 新しい感覚の創出力:複数の記憶を結びつけ、新たな「同じ」を見つけ出す創造性。

実は、「思考力」を高めるには、日頃から「ぼーっとする」習慣を持っておくことが重要であることがわかっています。その鍵を握るのは、脳科学でいう「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」です。「思考力」の高め方については、改めて他の記事に詳しく書こうと考えています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

思考の理論は、一般的に使われる言葉のニュアンスから曖昧な部分を取り除き、「疑問」から「答え」を導き出すシステムとして「思考」を厳密に定義し直しました。

・「思考」とは、「違う」を解消し「同じ」を導き出すためのシステムである。

・「答え」には長さがあり、人によって異なる。

・「ショートカット想起」で行き詰まったときのみ、「思考」が始動する。

あなたの「ものの考え方」に一本の大きな柱が通り、思考の解像度が増し、より一層クリアに物事を捉えることができるようになっていれば嬉しく思います。

次回は「何のために勉強するのか」という一見難しい問いに正面から向き合い、「勉強する意味」について明確な答えを導いていきます。ぜひご覧ください。

コメント